ジャパンナレッジに収録された、数々の名事典、辞書、叢書……。それぞれにいまに息づく歴史があり、さまざまな物語がある。世界に誇るあの本を、もっと近くに感じてほしいから、作り手たちのことばをおくります。

日本大百科全書 episode.2

1960年代の百科事典ブーム

「そもそもの話をすると、平凡社から1961年に『国民百科事典』が刊行され、60年代初頭に空前の百科事典ブームがおこります。小学館はその翌年、『日本百科大事典』の刊行を開始しますが、これが130万セットを超える大ベストセラーになります」(吉田さん)

「そもそもの話をすると、平凡社から1961年に『国民百科事典』が刊行され、60年代初頭に空前の百科事典ブームがおこります。小学館はその翌年、『日本百科大事典』の刊行を開始しますが、これが130万セットを超える大ベストセラーになります」(吉田さん)高度経済成長とも重なり、百科事典は一家に1セットの時代になっていく。その流れの中で、小学館は相次いで百科事典を刊行する。

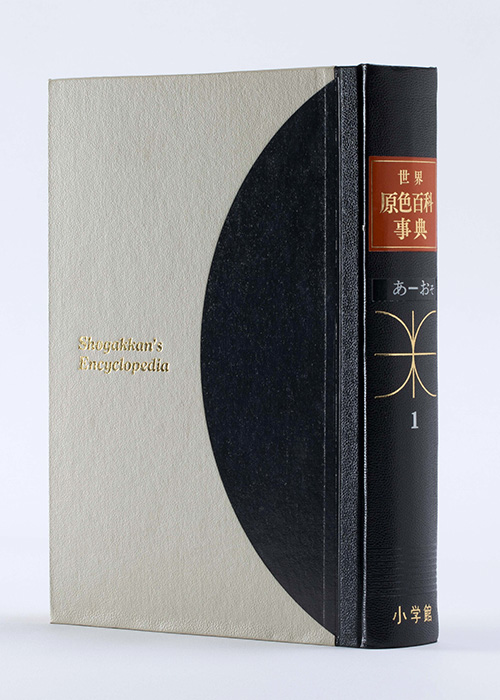

・1965年、日本初のカラー百科事典『世界 原色百科事典』全8巻

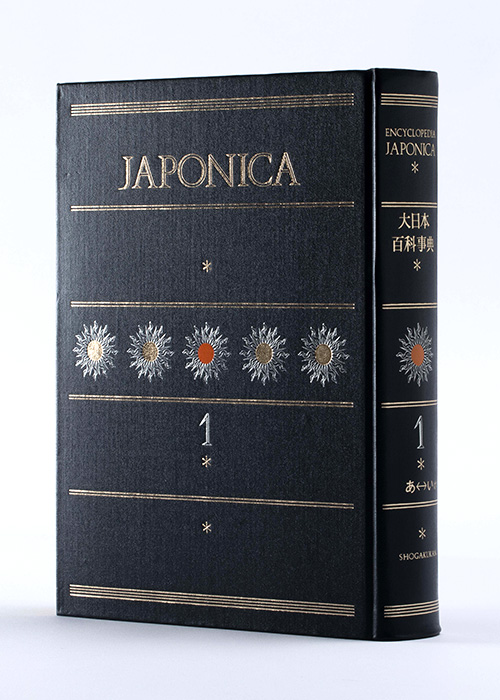

・1967年、400万セットを売り上げたという『大日本百科事典』全18巻+別巻1

・1970年、図版主体の『原色図解大事典』全11巻

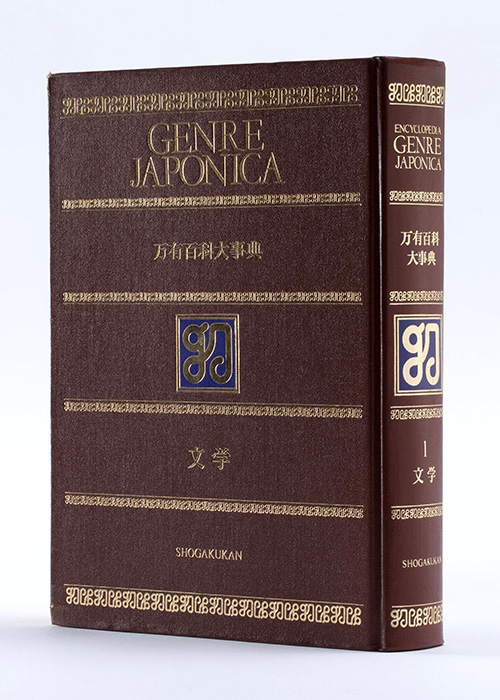

・1973年、分野別に新規立項した『万有百科大事典』全20巻+別巻1

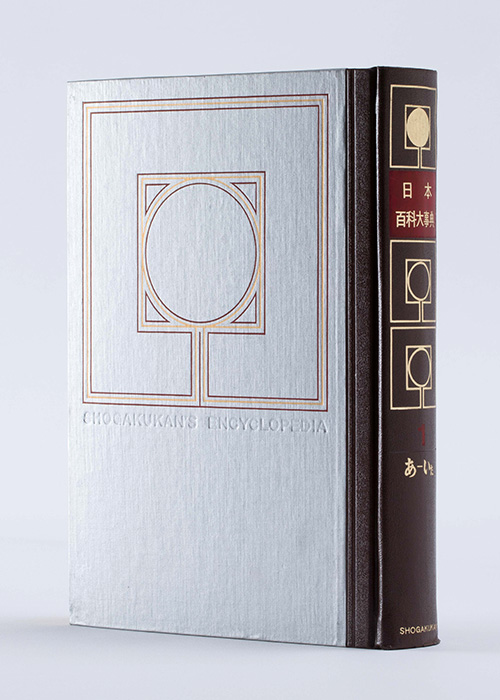

・1984年、最大の項目数、図版数を誇る『日本大百科全書』全25巻

『ニッポニカ』は小学館の事典の集大成ともいえるものだった。

立ち上げ時から参加していたのが、現在、『ニッポニカ』の図版や写真などのメディア素材を一手に請け負う中村英俊さんだ。

「当時、本社ビルのワンフロアのほとんどが百科事典編集部で、外部スタッフを入れると常時70人以上が事典づくりに関わっていました。分野ごとに7つの班に分かれて編集作業にあたりました。私は編集プロダクションの新人でしたが、この仕事は働くことでさまざまな知識が得られる。『こんな恵まれた仕事はない』と思いましたね」(中村さん)

小学館社長だった相賀徹夫氏は「発刊のことば」で、読者にこう語りかけた。

《いまこそ人間がもつ英知という力が渇望されています。(中略)積極的に問題解決に挑むための知性や、役に立つ情報と知識を選びうる能力が、すべての人たちに問われています》

『ニッポニカ』の編集は88年に完結する。

「完結から約30年。当時編集にあたった社員のみなさんも次々に定年を迎えられました。数年前、百科OBのある方から言われた『百科事典はひとつの文化。これからも大切に守っていってほしい』という言葉が心に残っています」(中村さん)

刊行後も続けられた改訂作業

『ニッポニカ』はその後も改訂作業が続けられ、1994年には改訂版(25巻)が出版された。だがこれを最後に、時代の変化もあいまって、書籍版が刊行されることはなかった。

『ニッポニカ』はその後も改訂作業が続けられ、1994年には改訂版(25巻)が出版された。だがこれを最後に、時代の変化もあいまって、書籍版が刊行されることはなかった。「実は、改訂版が出されたあとも、来るべき時に備え、細々と改訂作業だけは続けられていたんです」

こう語るのは、現在『ニッポニカ』の編集の進行や校正を担当する桑島修一さんだ。

「現在は原稿もデータ化されていますので、検索も簡単です。しかし当時は、紙しかありません。たとえば、アメリカ大統領が替わったとなると、それに関する項目を経験と勘で探し出して、手作業で改訂していきました。職人作業ですね(笑)」(桑島さん)

コツコツと続けられていた改訂作業は、無駄ではなかった。やがてこれが、電子版で実を結ぶのである。1996年に、ソニーの電子ブックプレーヤーと一体化した電子ブック版が発売されたのだ。

「当時の編集長の話を聞くと、最後は力技で『エイヤッ』と一気に作ったようです。しかしここで、一気にデータ化を実現させたことで、のちのCD-ROM版、DVD-ROM版、そしてジャパンナレッジでの公開に繋がっていったのです」(吉田さん)

「書籍版には5万点の図版・写真が掲載されています。電子ブックでは、電子化できる画像は新たに電子データとして本体に搭載し、それ以外のおもな画像8500点については図版集を付けて対応したそうです。実際に私が作業にあたったCD-ROM版では、1万5000点は入ると。ところが、やってみたら容量の関係で入りきらない。そこからさらに1万2000点に絞り込み、それでもだめ。どの画像を残してどの画像をあきらめるか。見直しを繰り返し、最終的に8000点にまで泣く泣く絞り込みました」(中村さん)

小学館の最初の百科事典『日本百科大事典』は1962(昭和37)年刊行。カラーの口絵はついていたが1色刷り。

東京オリンピックの翌年に刊行された日本初のカラー百科事典『世界 原色百科事典』。

『大日本百科事典(ENCYCLOPEDIA JAPONICA)』。ジャポニカという通称が小学館発行の百科事典につくようになる。80年に全面改訂した新版を発売。

『万有百科大事典(GENRE JAPONICA)』。各巻が専門分野別になっている。写真は第1巻の文学。ほか、美術、音楽・演劇、哲学・宗教、歴史、物理・数学、科学技術、宇宙・地球など21巻発売された。

ソニーから発売された電子ブックプレーヤー。左が96年に発売されたもの、右が98年に発売された改訂版。サイズ(約160×39×110mm)と重さ(約390g)は変わらないが、『ニッポニカ』の特長である図版が98年版はくっきり見える。いずれも80,000円。

吉田兼一(よしだ・けんいち)

吉田兼一(よしだ・けんいち)

1963年石川県生まれ。小学館出版局デジタルリファレンス編集長。86年小学館入社後、『女性セブン』に配属。その後、『CanCam』『週刊ポスト』の雑誌編集を担当。文庫編集部、国語辞典編集部を経て、現職。担当した辞事典は『例解学習国語辞典』『小学館百科大事典きっずジャポニカ新版』など。

桑島修一(くわじま・しゅういち)

桑島修一(くわじま・しゅういち)

1956年福島県生まれ。小学館クリエイティブ・データ編集室専任プロデューサー。『ニッポニカ』編集の進行・校正担当。81年校正・校閲会社の三友社(現、小学館クリエイティブ)に入社。『ニッポニカ』は94年刊行の補巻の作成作業より携わっている。

中村英俊(なかむら・ひでとし)

中村英俊(なかむら・ひでとし)

1960年福島県生まれ。『ニッポニカ』メディア(写真・図版)担当。83年の書籍版『日本大百科全書(ニッポニカ)』の始動と同時に、当時所属していた編集プロダクションで「科学技術・工学関係」の写真・図版担当として百科事典編集に携わる。一時、小学館の仕事を離れるが、98年のCD-ROM化にあたり、フリーランスとして編集チームに復帰、現在に至る。

ジャパンナレッジは約1900冊以上(総額850万円)の膨大な辞書・事典などが使い放題のインターネット辞書・事典サイト。

日本国内のみならず、海外の有名大学から図書館まで、多くの機関で利用されています。

(2024年5月時点)