ジャパンナレッジに収録された、数々の名事典、辞書、叢書……。それぞれにいまに息づく歴史があり、さまざまな物語がある。世界に誇るあの本を、もっと近くに感じてほしいから、作り手たちのことばをおくります。

文庫クセジュ episode.3

クセジュ10年!?

──『文庫クセジュ』の日本での発行は、60年以上続いています。

和久田「私は1991年に先輩からバトンを受け、2003年までクセジュを担当していました。大抵、10年以上担当することになるので、“クセジュ10年”という言葉があったくらいです。もちろん、“苦節十年”のもじりなんですが」

中川「私は、和久田さんの後を受けて担当となり、2012年3月に卒業します。丸9年でしたから、残念なことに“クセジュ10年”と言えなかった(笑)」

芝山「月2点刊行していた頃は、担当者が2人いた時代もあったのですが、月1点の刊行になってからは、担当者1人制です」

和久田「毎月、新しい“知”を入れているわけですから、クセジュ10年で相当な知識人になっていると思うでしょ? それが違うんですよ。アテが外れました(笑)」

中川「だいたい平均で、ひと月に3冊ほどの本を並行して作業しているんです。自分の苦手なジャンルもありますから、その本の概要をつかむので精一杯という場合もあります」

和久田「常に追われているわけです」

中川「だから私にできることは、本たちを愛してあげることだけ。最初はよくわからなくても、食らいついていくんです。原文が非常にわかりにくかったり、クセが強かったりするものもあるんですが、そうしたマイナスの個性も含めてなんとか日本語として読めるものにしたい。本が完成した時には好きになって終わりたい。まあ、愛と憎しみは表裏一体でもあるんですけど(笑)」

芝山「クセジュ担当者ではない社員も、数冊、担当することがあるんですが、私も1冊担当しました。たった1冊でしたが、楽しくもあり、苦しくもあり……」

担当者の仕事の中身

──翻訳者には、そうそうたる名前が並んでいます。

中川「過去のラインナップを見ていると『えっ、この人が?』という方も多いですね。例えば、名随筆家として知られた吉田健一さん(『英文学史』など)や、串田孫一さん(『花の歴史』など)……」

和久田「音楽評論家の吉田秀和さん(『音楽の歴史』など)もそうですし、人類学者の川田順造さん(『アフリカの民族と文化』など)や美術史学の高階秀爾さん(『バロック芸術』など)、哲学者の木田元さん(『カント哲学』など)、宗教学者の大貫隆さん(『マニ教』など)や比較文学者の管啓次郎さん(『フランス領ポリネシア』など)もそうですね」

芝山「初めから名が通っていたのではなく、クセジュを翻訳された当初は大学院生で、のちに大成したという方も数多くいらっしゃいます」

和久田「どの本を翻訳するか、基本的にはこちらで決めるのですが、中には原書をいち早く読まれていて、持ち込みで来られる方もいます。専門の方にとっては、クセジュを訳すことは、一種の誇りでもあるようです」

中川「哲学や芸術系ならばまだいいのですが、自然科学などの分野になると、フランス語もできて、かつその分野に精通している、という研究者を探すのが結構大変でした」

和久田「編集が中身を理解していないと、送られてきた翻訳の良し悪しもわかりませんしね」

中川「編集作業では、原書にない図版を入れたり、年表を入れたり」

和久田「レイアウト作業も専門業者に任せるのではなく、実は私の時代から編集者自身が担当しているんです」

芝山「歴史の重みをだけでなく、作業的負担も背負う。それもこれも、“知”を伝えていきたいから。この思いは、創刊以来、変わっていません」

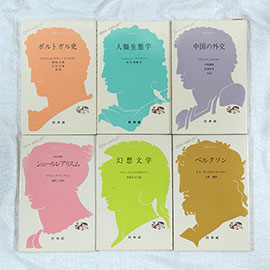

700番台までは、ギリシア神話の神々のシルエットをモチーフにしたデザインによる装丁。(左上から時計回りに)みかん色のヘラクレス、空色のアポロ、紫のアレス、黄土色のゼウス、緑のアテナ、ピンクのアフロディテ。800番からは現在流通している黄色い装丁になった。

左から中川さん、浦田さん、和久田さん。和久田さんから2003年に中川さんへ。そしてこの春、中川さんから浦田さんへ。クセジュのバトンは1951年から60年以上、絶やすことなく引き継がれている。

芝山 博(しばやま・ひろし)

芝山 博(しばやま・ひろし)

1948年、東京都生まれ。早稲田大学第一文学部フランス文学科卒業。白水社常務取締役編集担当。72年白水社入社。営業部を経て編集部へ。編集部では主にイタリア関係の書籍を担当。文庫クセジュでは800点目の『ダンテ』を編集。

和久田頼男(わくた・としお)

和久田頼男(わくた・としお)

1968年、神奈川県生まれ。早稲田大学第一文学部フランス文学科卒業。白水社に入社後、演劇雑誌と文庫クセジュの編集長を歴任。哲学・思想の古典をアーカイブしてゆくシリーズ「白水iクラシックス」も手がけている。クセジュ時代、現在の黄色の表紙にデザインを一新した。

中川すみ(なかがわ・すみ)

中川すみ(なかがわ・すみ)

1960年、東京都生まれ。学習院大学フランス文学科卒業。絵本の翻訳の仕事などを経て、2003年から文庫クセジュ編集部へ。2006年、900点目の刊行を見届ける。この春、「クセジュ10年」(苦節10年)に1年届かない9年で卒業。

浦田滋子(うらた・しげこ)

浦田滋子(うらた・しげこ)

京都府出身。大阪外国語大学フランス語学科卒業。前職はNHKで国際放送局フランス語放送や、NHKラジオフランス語講座の収録、編集に携わる。2012年春から、中川さんに代わり、文庫クセジュの新編集担当となる。

ジャパンナレッジは約1900冊以上(総額850万円)の膨大な辞書・事典などが使い放題のインターネット辞書・事典サイト。

日本国内のみならず、海外の有名大学から図書館まで、多くの機関で利用されています。

(2024年5月時点)