古典への招待

作品の時代背景から学会における位置づけなど、個々の作品についてさまざまな角度から校注・訳者が詳しく解説しています。

晩年の大伴家持

第9巻 萬葉集(4)より

その後の公人家持

真楯は北家の出だが、その従兄で南家出身の藤原

その間、家持はさまざまの官職を歴任するが、位階は黄金出現の年、天平

万葉集の欠落あれこれ

家持がかささぎのわたせる橋におく霜の白きを見れば夜ぞ更 けにける

は、『家持集』という家持と無縁な歌集の中にあるが、家持の実作とは認められない。しかし、それと関係なく、万葉集の自作歌ないし周辺の人々の歌を、折に触れて、直したり、また削ったりしたのでないかと思われる。即ち、十代の若書きの自作を、後年に至って、未熟と反省して削ったとおぼしい証拠がある。たとえば、巻第四・

大伴坂上家之大娘報二贈大伴宿祢家持一歌四首(大 伴 坂上家 の大嬢 が大伴宿禰家持 に報 へ贈 る歌四首)

とあって、その中に「報贈」と見えることから推して、この前に家持からの贈歌何首かがあったと考えられる。それを後年、稚拙と認めて削ったに違いない。時には、後に家持と結婚する坂上大嬢の歌を、当人の要求によってか、削除することもある。大嬢の母、右歌、報二賜大嬢進歌一也(右の歌は、大嬢が進 る歌に報 へ賜ふ)

とあるのがそれである。同じようなことが、六二七の前の以上挙げたところは、巻第十六以前の諸巻における削除であり、あるいは

右歌之返報歌者、脱漏不レ得二探求一也(右の歌の返報歌は、脱漏 し探り求むること得ず)

である。これは、もと越中国……辺城 に羈旅 し、古旧 を懐 ひて志を傷 ましめ、年矢 停 まらず、平生 を憶 ひて涙 を落とす……

というような泣き言を吐露してあったのだ、ということが分る。それから類推して、もう一つの「散逸」は、家持が

後日推敲して差し替え

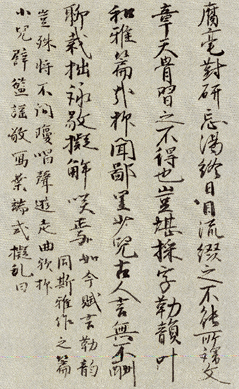

削除のほかに、差し替えたと思われるものが、古写本の上に残ることがある。これも家持関係に限られるようである。即ち、家持から池主に贈られた書翰類に限って見られ、池主から家持への返信には絶えてその事がない。巻第十七の(A)三九六二・(B)三九六九・(C)三九七六の各歌の前文がそれであるが、今はその最後の(C)だけ取り上げよう。右図に示したものは紀州本(部分)で、次にそれの書き下し文を示す。上に示した記号(X)・(Y)・(Z)は大体の段落を示す。

削除のほかに、差し替えたと思われるものが、古写本の上に残ることがある。これも家持関係に限られるようである。即ち、家持から池主に贈られた書翰類に限って見られ、池主から家持への返信には絶えてその事がない。巻第十七の(A)三九六二・(B)三九六九・(C)三九七六の各歌の前文がそれであるが、今はその最後の(C)だけ取り上げよう。右図に示したものは紀州本(部分)で、次にそれの書き下し文を示す。上に示した記号(X)・(Y)・(Z)は大体の段落を示す。(X)昨暮 の来使は、幸 しくも晩春遊覧の詩を垂れたまひ、今朝の累信 は、辱 くも相招望野 の歌を貺 ふ。一たび玉藻 を看 るに、稍 く鬱結 を写 き、二たび秀句 を吟 ふに、已 に愁緒 を蠲 きつ。この眺翫 に非 ずは、孰 か能 く心を暢 べむ。但惟 下僕 、稟性彫 り難く、闇神瑩 くこと靡 し。翰 を握 り毫 を腐 し、研 に対 ひて渇 くことを忘れ、終日目流 して、これを綴るに能 はず。所謂 文章は天骨にして、これを習ふに得ず。

(Y)豈 字を探り韻を勒 さむに、雅篇 に叶和 するに堪 へめや。抑鄙里 の少児 に聞くに、古人は言 に酬 いずといふことなしといへり。聊 かに拙詠 を裁 り、敬 みて解咲 に擬 らくのみ。

(Z)如今 言を賦 し韻を勒し、この雅作 の篇に同 ず。豈 石を将 ちて瓊 に間 へ、声 に唱へ走 が曲 に遊ぶに殊ならめや。抑 小児の濫 りなる謡 の譬 し。敬みて葉端 に写し、式 て乱に擬りて曰 く、

これを書いたのは歌詞の差し替えも少ないながらある。その一つは、巻第十九の初めのほう、天平

それに比べると、巻第二十の長歌「

……ちちの実 の 父 の命 は たくづのの 白 ひげの上 ゆ 涙 垂 り 嘆きのたばく 鹿子 じもの ただひとりして 朝戸出 の かなしき我 が子 あらたまの 年の緒 長く 相見 ずは 恋 しくあるべし 今日 だにも 言 問 ひせむと 惜 しみつつ 可奈之備麻世婆 若草の 妻 も子どもも……

この「可奈之備麻世婆」の部分にもう一つの異文がある。このマセバと同じなのは、底本などの家持がその晩年というべき時期にこのような手直しをしたのでないかと推測するわけは、原本が単一でなく、少しずつだが変化し、そのつど派生した結果、今日の多様な異文が生れた、と考えるからである。

※なお、表示の都合上、書籍と異なる表記(白傍点を斜体字に変更)を用いた箇所があります。ご了承ください。

前へ | 次へ

ジャパンナレッジは約1900冊以上(総額850万円)の膨大な辞書・事典などが使い放題のインターネット辞書・事典サイト。

日本国内のみならず、海外の有名大学から図書館まで、多くの機関で利用されています。

(2024年5月時点)

タイトル一覧

-

1 古事記

-

2-4 日本書紀

-

5 風土記

-

6-9 萬葉集

-

10 日本霊異記

-

11 古今和歌集

-

12 竹取・伊勢・大和・平中物語

-

13 土佐日記・蜻蛉日記

-

14-16 うつほ物語

-

17 落窪物語・堤中納言物語

-

18 枕草子

-

19 和漢朗詠集

-

20-25 源氏物語

-

26 和泉式部日記・紫式部日記・更級日記・讃岐典侍日記

-

27 浜松中納言物語

-

28 夜の寝覚

-

29-30 狭衣物語

-

31-33 栄花物語

-

34 大鏡

-

35-38 今昔物語集

-

39 住吉物語・とりかへばや物語

-

40 松浦宮物語・無名草子

-

41 将門記・陸奥話記・保元物語・平治物語

-

42 神楽歌・催馬楽・梁塵秘抄・閑吟集

-

43 新古今和歌集

-

44 方丈記・徒然草・正法眼蔵随聞記・歎異抄

-

45-46 平家物語

-

47 建礼門院右京大夫集・とはずがたり

-

48 中世日記紀行集

-

49 中世和歌集

-

50 宇治拾遺物語

-

51 十訓抄

-

52 沙石集

-

53 曾我物語

-

54-57 太平記

-

58-59 謡曲集

-

60 狂言集

-

61 連歌集/俳諧集

-

62 義経記

-

63 室町物語草子集

-

64 仮名草紙集

-

65 浮世草子集

-

66-69 井原西鶴集

-

70-71 松尾芭蕉集

-

72 近世俳句集・近世俳文集

-

73 近世和歌集

-

74-76 近松門左衛門集

-

77 浄瑠璃集

-

78 英草紙・西山物語・雨月物語・春雨物語

-

79 黄表紙・川柳・狂歌

-

80 酒落本・滑稽本・人情本

-

81 東海道中膝栗毛

-

82 近世随想集

-

83-85 近世説美少年録

-

86 日本漢詩集

-

88 連歌論集・能楽論集・俳論集